J’ai découvert le manuscrit de ma mère peu de temps après sa mort. Elle l’a écrit probablement dans les années soixante-dix et quatre-vingts, car, dans les souvenirs lointains de ma petite enfance, je la vois passer de longues heures sur la machine à écrire, une volumineuse IBM des années soixante.

J’aimais passer du temps avec elle, lorsqu’elle écrivait dans la chambre parentale. C’était une mansarde aux charpentes de bois visibles et aux murs enduits de peinture blanche à relief. Je m’allongeais sur la moquette et les peaux de mouton. Je jouais avec des coquillages, perles, rubans, dentelles, dés à coudre, spatules en bois, et autres objets issus d’une chasse aux trésors dans différentes boîtes et tiroirs. J’examinais les volutes des cigarettes gitanes, qui reflétaient la lumière tamisée d’un plafonnier en bois ocre. Je ne comprenais pas l’ouvrage que produisait la machine avec son tintamarre mécanique.

Un flot d’émotions et de souvenirs me submerge tandis que je parcours les pages. Je reconnais des épisodes de son enfance, qu’elle me confiait lorsque j’étais trop jeune pour comprendre. Je redécouvre l’histoire d’une enfant du peuple français d’après-guerre. Une histoire d’enfant pauvre racontée par l’enfant elle-même, vivant le crépuscule de l’ancien monde rural.

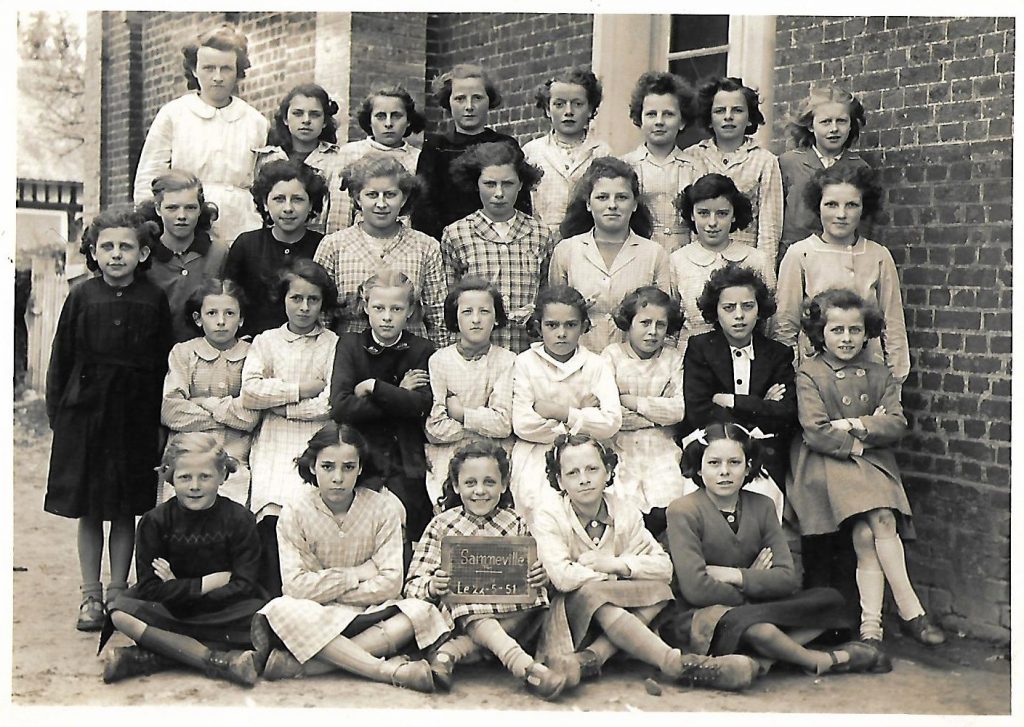

Pour mieux comprendre l’état d’esprit et l’environnement de cette époque, si différente d’aujourd’hui, il m’a semblé utile de faire quelques recherches. Pour cela, j’ai interrogé des proches de ma mère et des personnes qui ont vécu dans le village de Sainneville-sur-Seine en même temps qu’elle. J’ai reçu de la mairie un livret retraçant l’histoire du village et, d’une villageoise, un ouvrage de Rolande Niel « Les mots et les jours en Pays de Caux » sur les traditions et le patois local appelé le cauchois. J’ai regardé des vidéos, issues des archives de l’INA, sur la vie paysanne d’après-guerre.

Ces recherches m’ont permis de reconstituer le quotidien d’une famille du village, fin des années quarante, que je vous propose de suivre avec moi.

Une journée au Pays de Caux, en 1949

Nicole, 10 ans et Jean-Paul, 12 ans, vivent avec leurs parents et leur sœur, encore bébé, dans une chaumière à colombage. C’est un style d’habitation typique de la Normandie, faite de pans de bois et de torchis, avec un toit en chaume, où les hirondelles aiment se réfugier. On peut voir de l’extérieur un alignement de planches sombres et bien espacées sur un fond blanc crémeux. Les murs sont blanchis à la chaux vive et le sol est en terre battue.

Leur mère, Paulette, s’est levée dès le chant des coqs, vers 5h du matin, pour traire la Doucette et la Pie, leurs vaches, afin que le lait soit prêt pour le passage du laitier. Son homme, Pierre, s’est réveillé en même temps qu’elle. Il doit se rendre à l’usine au Havre. Il prendra le vélo jusqu’à la gare de Montivilliers, à 8 km, puis le train. Il y a une gare plus près, à Etainhus, mais le premier train est trop tardif, et le bus qui passe par Sainneville ne va que jusqu’à Harfleur.

Elle fait une courte toilette à l’aide d’une bassine en faïence, remplie d’eau de la citerne. Elle revêt une longue robe sombre et un tablier, et attache ses cheveux. Son homme enfile un pantalon de toile, une chemise et un béret. Ils portent tous deux des galoches, faites de cuir et de semelles de bois. Le tablier et les chaussettes sont coupés dans de la toile de jute, qu’on appelle « pouc » en cauchois. Ils mangent un peu de pain avec du beurre et de la confiture, du café et du lait encore tiède de la traite du matin.

Les enfants sont réveillés par leur mère bien après le départ de leur père. Lorsqu’ils déjeunent à leur tour, Paulette a déjà changé et nourri le bébé, donné du grain aux poules et des restes du potager aux lapins de la basse-cour, sorti les vaches au pré, ramassé les œufs et versé le lait destiné à la crème dans des pots.

Jean-Paul va dans le cabinet dehors pour satisfaire un besoin naturel dans une cuvette, dont il jette le contenu sur le fumier au fond du jardin. Les enfants font leur toilette de la même manière que leurs parents. Ils se contentent de laver le visage, les aisselles, l’entre-jambes et les pieds, au moyen d’un gant de toilette, réservant au dimanche une toilette plus complète dans une bassine où chaque enfant peut tenir tout entier.

Les enfants portent un sarrau, une blouse d’écolier qui se boutonne par-derrière. Par-dessus, ils enfilent une cape en pouc munie d’une capuche.

Ils prennent le chemin vers l’église, afin de suivre le catéchisme de 7 h 30. Le chemin est long, car la famille vit au Hameau du Héroboc, ou « Réoboc » comme dit sa mère en cauchois, à environ deux kilomètres du village, avec d’autres familles modestes. Heureusement, c’est encore l’automne, car en hiver, les enfants ont si froid qu’ils ne peuvent contenir leurs larmes lorsqu’enfin, ils franchissent la porte de l’église. De plus, comme il n’y a pas d’éclairage public, il fait encore nuit en hiver si tôt le matin, et le cimetière qui entoure l’église est particulièrement effrayant.

Jean-Paul ôte son chapeau devant l’abbé, comme il a appris aux leçons de morale dispensées par l’école. Les enfants s’assoient silencieusement pour entendre le prêtre.

Une heure plus tard, ils se rendent à l’école. Les garçons sont séparés des filles, mais les niveaux sont mélangés dans une même classe. En effet, la commune, qui compte environ cinq cents habitants, n’a pas la possibilité d’employer d’avantage d’instituteurs.

Remerciement à Jouen Andrée (née Peltier)

Malgré le sureffectif, le silence et la discipline règnent. Les cours commencent chaque jour par une heure de morale. Les enfants apprennent l’obéissance due aux parents, différentes règles de politesse, et des principes moraux tels que le respect, la charité, le dévouement et l’humilité. Puis, les plus grands enfants lisent tour à tour un conte de Charles Perrault, pendant que les plus petits apprennent à copier fidèlement les lettres de l’alphabet. Ensuite, les grands font des exercices de grammaire et une dictée. Les petits apprennent à former des mots simples que leur dicte la maîtresse.

Pendant ce temps, Paulette a mis le linge à bouillir dans un grand récipient en zinc sur la cheminée, lavé la vaisselle, changé le foin de l’étable et des clapiers les plus sales, et balayé le sol de la chaumière.

Elle prend une pellette et une grosse pince en bois, et sort désherber le jardin, où elle cultive de la salade, des scaroles, des carottes, des navets, des salsifis, des haricots, des choux, des poireaux, des échalotes et des oignons. Pour les confitures, elle fait aussi pousser de la rhubarbe, des cassis, des groseilles et des mûres.

Elle emploie la grosse pince pour ôter les chardons, et la pellette pour déraciner les mauvaises herbes. Elle en fera autant dans les champs au printemps, en emmenant le bébé avec elle. Elle et son mari exploitent environ cinq hectares de terre louée à un propriétaire, où ils cultivent du blé, des betteraves fourragères et des pommes de terre. Dans les champs voisins, on cultive aussi de l’avoine, de l’orge et du lin.

Les voisines de Paulette travaillent, comme elle, à la ferme et aux champs, tandis que leurs maris travaillent dans les grandes fermes ou à l’usine, afin d’apporter de l’argent au foyer.

La famille possède un cheval employé pour le transport et le travail aux champs, et deux vaches laitières pie, de robe noir et blanc. Dans les fermes plus grandes, il y a aussi des vaches rousses élevées pour la viande de veau ou de bœuf, des cochons, des moutons et des chèvres.

Paulette parvient à économiser un peu d’argent dans l’espoir de pouvoir un jour acheter leur terre, mais le prix des vêtements des enfants et de leurs affaires d’école rongent ce budget. Les vêtements sont reprisés régulièrement jusqu’à usure complète, mais les enfants grandissent vite. De plus, Paulette et son mari espèrent voir leurs enfants poursuivre des études. Cela aussi nécessitera quelques années d’économies.

À présent, elle étend le linge propre dans le verger. Elle a placé le bébé dans son landau sous un arbre. La petite observe les feuilles mouvantes en souriant. Sa mère vient lui donner le sein de temps en temps. Elle profite d’être au verger pour cueillir des pommes et des cerises. Elle en donnera aux enfants ce midi, puis elle laissera le reste des pommes mûrir un peu plus dans des filets afin que l’eau s’évapore. Elles serviront à faire du cidre ou du calvados.

Ses voisins ont aussi des pruniers et des poiriers et ils font volontiers des échanges. Ils viennent de lui offrir quelques barquettes de prunes en échange de ce cidre qu’elle sait si bien préparer.

Il est 11 h 30, c’est l’heure de déjeuner pour les enfants. Il n’y a pas de cantine. Les enfants qui restent à l’école réchauffent leur soupe ou leurs pommes de terre au poêle destiné à chauffer la salle de classe. En hiver, Nicole et Jean-Paul déjeunent à l’école. Mais en automne, ils préfèrent rentrer.

Leur mère a préparé une soupe avec des navets, des pommes de terre, des carottes, des poireaux et des oignons. Les enfants boivent silencieusement leur soupe avec un morceau de pain. Pour cuisiner, en sus de la cheminée, Paulette se sert d’une grosse cuisinière au charbon, qui fournit des plaques de cuisson, un four et un compartiment pour faire chauffer de l’eau.

La soupe est le repas qu’ils prennent le plus souvent, avec différents légumes du potager ou de l’oseille. Ils finissent le repas avec une pomme et des cerises dont ils gardent une partie pour plus tard.

Les enfants lavent leur vaisselle, puis sortent jouer un peu. Nicole porte des cerises en boucles d’oreille et entreprend d’en mettre à son frère, qui se rebiffe, se sauve, et elle le poursuit en courant. Ils se jettent alors dans la paille de la grange et se lancent des gerbes en riant.

Leur mère les appelle, car il est temps de repartir pour l’école, qui reprend à 13 h 30.

À l’école, Nicole fait des exercices de calcul et de géométrie. C’est le même programme dans l’école des garçons.

Maintenant, c’est l’heure de la récréation. Les enfants jouent aux billes, à la corde à sauter, à la marelle, à cache-cache, à s’attraper…

Après la récréation, la maîtresse de Nicole donne une leçon d’histoire sur nos ancêtres les Gaulois, ces barbares héroïques que décrit Jules César dans « La Guerre des Gaules ». Dans la classe de Jean-Paul, l’instituteur décrit la carte de France qu’il a accrochée au mur et pose des questions aux enfants.

Pendant que les enfants sont partis, leur mère étend le linge afin de le faire sécher. De retour à la maison, elle prépare de la confiture avec les dernières mûres de la saison et les prunes de ses voisins. Elle verse les confitures dans des pots, ajoute au-dessus une couche de paraffine et ferme les pots hermétiquement afin que les confitures tiennent au cours de l’hiver à venir. Elle les stocke dans la cave, où se trouvent aussi, empilés au sol, des pommes de terre, du céleri et des carottes. Les betteraves sont conservées sous la paille et la terre pour éviter la moisissure. Sur des étagères, se trouvent des pots en grès où des œufs sont conservés avec une solution d’eau et de chaux vive. Dans de grands bacs de sel, sont conservés de la viande, du poisson et des haricots.

Paulette revient sur ses pots de lait du matin où la crème est montée, et peut donc être récupérée à l’écumoire. Elle bat la crème dans une baratte, un récipient en chêne, afin d’obtenir du beurre. Elle le sale et le stocke dans une grande boîte en bois munie d’un grillage si fin que les insectes ne peuvent y pénétrer. Ainsi salé, le beurre se conserve plusieurs mois.

Ce travail terminé, elle s’installe dans le séjour pour repriser des chaussettes et des draps en écoutant la radio. Celle-ci passe des musiques d’Edith Piaf, Tino Rossi, Georgette Plana … et, bien que Berthe Sylva soit décédée, on entend encore « Les roses blanches ».

Les enfants sortent de l’école à 16 h 30. De retour à la maison, ils font leurs devoirs. Pour ne pas les déranger, leur mère a arrêté la radio. Le jour tombe un peu, alors elle a allumé la lumière, une simple ampoule au plafond. La mère songe que c’est bien mieux pour les enfants. Lorsqu’elle était petite, dans les années vingt, le raccordement électrique de la commune était en cours, mais la chaumière de ses parents n’était pas encore raccordée. Elle s’abîmait les yeux à la faible lueur de la lampe à pétrole. On n’en allumait qu’une, afin d’économiser le précieux combustible.

Dans les années vingt, aussi, on a ajouté une cabine téléphonique sur la place du village. Elle était intriguée lorsque ses parents lui ont tendu le combiné pour dire un mot aux cousins montés travailler à Paris. Mais ce n’est que dans les années soixante et soixante-dix que les foyers seront progressivement équipés de téléphone, télévision, et de tous les équipements électroménagers qui ont contribué à l’émancipation des femmes.

Pierre rentre vers 19 h. Il donne à sa femme du hareng fraîchement pêché au Havre, car c’est vendredi, jour maigre. Quelquefois, il apporte du merlan ou de la morue. Elle prépare le poisson avec des pommes de terre.

À la fin du repas, Paulette et Pierre dégustent tranquillement un café à la chicorée avec un peu sucre et de l’eau-de-vie, et les enfants jouent par terre aux osselets et aux dominos.

La famille se couche vers 21 h, afin de pouvoir se lever tôt le lendemain, car le samedi est encore journée de travail pour tout le monde, les enfants n’ayant congé que le jeudi et le dimanche.

Le lendemain, Paulette confie le bébé à la voisine et se rend au marché à Saint-Romain-de-Colbosc pour vendre des œufs, de la crème, du beurre et du cidre. Elle en profite pour acheter du fil, du sucre et du sel.

De retour au village, elle va chez le forgeron pour changer le fer du cheval. Non loin de lui, œuvrent le bourrelier qui travaille le cuir, principalement pour l’équipement des chevaux, et le charron, spécialiste du bois et du métal, qui répare par exemple les roues de charrette. Il y a aussi une boulangerie, où Paulette achète le pain pour deux ou trois jours, une épicerie et deux cafés.

Le dimanche, la famille fait une toilette complète et enfile de beaux vêtements pour aller à la messe. C’est un évènement important au village.

Les villageois se sentent encore peu concernés par l’idéologie républicaine. Ils vivent au jour le jour et leurs valeurs demeurent résolument chrétiennes. Pierre raconte à ses enfants une anecdote amusante du temps de ses grands-parents, lorsque furent votées des lois séparant l’Eglise et l’Etat, et qu’une circulaire, en 1904, recommandait aux écoles d’ôter les crucifix des salles de classe. Les conseillers municipaux, soutenus par la majorité des Sainnevillais, ont alors refusé d’appliquer cette directive, et chargé le maire, non seulement de faire raccrocher le Christ dans les deux classes, mais de le faire sceller !

Les villageois sont fiers de leur église Saint-Maclou, classée monument historique en 1926. Les premières fondations remontent au XIIe siècle. C’est une belle église de pierre claire, dont les colonnes sont reliées par des arcs arrondis typiques de l’architecture romane. Elle est décorée de statuettes en bois, gravures et vitraux. Plusieurs statuettes représentent Marie. Les autres figurent des Saints et des chevaliers, dont Jeanne d’Arc. Des livres d’évangile sont distribués sur les pupitres en face des bancs.

@Yann Favennec http://photographiehistoire.over-blog.com

À droite du chœur, une dame joue de l’harmonium pour accompagner le chant des enfants. Ils se tiennent sagement debout derrière elle, dans leur tunique rouge à replis blancs.

Bercée par la messe, Nicole songe à la procession du quinze Août, pour fêter Sainte-Marie. Les enfants du catéchisme sont passés devant de petits autels fleuris à différents points du village et ont prié à chacun d’entre eux. Le même mois, le village a fêté les moissons en confectionnant des croix en fétus de blé.

Après la messe, Paulette prépare pour sa famille un pot-au-feu avec un morceau de bœuf. Pour le dessert, elle fait des beignets aux pommes, car les enfants les adorent. Parfois, elle fait des tartes ou des galettes. Pour les fêtes, la famille s’autorise un poulet à la sauce blanche ou rôti.

Jean-Paul profite de ce repos pour ranger sa collection de timbres avec ceux qu’il a échangés dans la cours de récréation. Nicole invente des histoires avec une poupée faite de chiffons et remplie de sciure. Voyant que la poupée commence à se déchirer au niveau de la couture, Paulette propose à sa fille de lui montrer comment la recoudre. Avec ce savoir, elle pourra l’aider à préparer la robe de communion dont Nicole se servira au printemps.

Après une sieste, Pierre et Paulette finissent le labourage des champs de blé en attelant à la bête un appareil constitué d’une grande pique montée sur deux roues, d’une lame face à la pique pour trancher la terre, et d’un versoir. Elle tire la bête tandis que lui maintien l’appareil par-derrière pour forcer la pique à demeurer sous le niveau du sol. Le bébé n’est pas très loin, dans son landau au bord du champ.

Ils utilisent aussi le cheval pour répandre le fumier, les semences et la marne, une matière calcaire permettant au sol de mieux retenir l’humidité. Puis lors de la récolte du blé en été, ils attellent au cheval une faucheuse-lieuse, qu’ils partagent avec leurs voisins.

Tandis qu’ils s’affairent aux champs, ils observent avec amusement des gens des villes venus pique-niquer dans les prés voisins. Quelques-uns ont de la famille ici, ou des liens créés lorsque des villageois ont accueillis des réfugiés du Havre fuyant les bombardements. Plus tard dans la journée, ces citadins passeront dans des fermes pour se ravitailler en lait. Vers la fin des années cinquante, lorsque la famille s’offrira une deux-chevaux, c’est elle qui, à son tour, ira pique-niquer, au bord de la mer, en empruntant des chemins cahoteux, la plupart des routes n’étant pas encore goudronnées.

Le soir, des villageois iront au bal. Pierre et Paulette se souviennent de leurs premiers flirts, et se demandent s’ils ont encore l’âge. Au lieu de cela, Pierre va seul prendre un apéritif avec quelques amis et Paulette reste avec les enfants. Elle prend sa revanche en chantant avec eux, jusqu’à ce qu’il soit temps pour le bébé de dormir.

Son mari rentre pour le dîner. Il n’a que modérément bu. Paulette s’estime heureuse de ce mari, qui n’est, certes, guère attentif ou romantique, mais qui travaille raisonnablement, ne boit pas trop et ne la bat pas. Pour les femmes du village, cela suffit à considérer un mariage comme heureux. Certaines n’ont pas autant de chance.

Il y a de tous chez les hommes, se dit Paulette, depuis ces héros morts ou mutilés à la guerre, auxquels la commune a dédié un monument, jusqu’à ces lâches qui se sont auto-proclamés résistants à la fin de la guerre et ont publiquement humilié deux pauvres femmes au village pour des flirts supposés avec l’ennemi. Mais la loi ne fait pas de distinction. L’homme est le chef de la famille, et son épouse ne peut pas travailler ni ouvrir un compte en banque sans sa permission. L’Église elle-même dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur »1. Et puis, avec les enfants à nourrir et loger, et la mauvaise réputation possible, les femmes brutalisées n’ont d’autres choix que se soumettre au joug du mari, avec la prière pour seuls secours, jusqu’à ce qu’il devienne trop vieux pour frapper. L’impitoyable loi du plus fort est la même entre adultes et enfants, entre les grands enfants et les plus petits, entre ceux qui ont des amis et ceux qui sont plus isolés, entre patrons et employés…

Paulette est peu fertile comparée à ses voisines, qui, elles, ont six ou sept enfants. Quelques familles au village en ont plus d’une douzaine. Le contrôle des naissances est difficile et l’avortement est illégal et dangereux.

Les allocations familiales encouragent les naissances abondantes. Elles sont versées jusque l’âge du certificat d’étude, c’est-à-dire quatorze ans, ou jusqu’à seize ans si l’enfant poursuit ses études.

Paulette aimerait que ses enfants continuent leurs études bien au-delà, afin d’obtenir une bonne situation en ville. Son mari est d’accord, car les enfants ont de bons résultats à l’école. Il est plus sceptique concernant sa fille car, même si elle réussit bien ses études, les femmes en général arrêtent de travailler après avoir mis des enfants au monde. Mais sa femme le rassure en le convainquant que cela lui permettra d’obtenir un bon parti en ville, sans dépendre totalement de son mari.

En son for intérieur, elle espère que sa fille réalisera son rêve de devenir doctoresse, car elle l’aime et la voudrait heureuse. Nicole, elle, ne rêve que d’aider les autres.

En fait, rares sont les enfants au village qui ont la possibilité de poursuivre au-delà du certificat d’études. Ils sont destinés au travail de la terre ou à l’artisanat comme leurs parents, ou à tenter leur chance en ville comme ouvrier, domestique, ou, pour ceux qui écrivent bien, comme employé de bureau.

En ville, la vie des enfants de parents pauvres est plus dure encore. Le plus souvent, les parents doivent travailler loin du foyer. Les enfants sont alors confiés à de la famille, des voisins ou des nourrices.

De plus, la Seconde Guerre mondiale a fait beaucoup d’orphelins, confiés aux soins de l’Assistance publique.

Jean-Paul se demande ce que l’école proposera comme film ce mois-ci. Le mois dernier, pour dix centimes, les enfants ont pu regarder un film de Charlie Chaplin au cinéma de l’école, une simple toile blanche dressée au fond de la classe.

À Noël, après la messe de minuit, les enfants recevront une orange et un sucre d’orge. Paulette et Pierre s’uniront avec les autres villageois pour offrir des poules, des lapins et du charbon aux anciens du village. Les enfants n’auront pas de cadeaux pour leur anniversaire, car cela ne se fait pas encore.

Au cours des grandes-vacances, de mi-juillet à début octobre, ils aideront leurs parents aux champs, pour ramasser les pommes de terre et sarcler les betteraves.

Pierre et Paulette observent leurs enfants. Ils espèrent leur offrir des jours meilleurs que les leurs, pour continuer à voir, à travers leurs yeux, toutes les lumières d’une autre vie.

___

1 Éphésiens 5:21-33 ↩